Louise entend sa fille mais ne la regarde pas.

« Maman, s’il-te-plaît, maintenant il faut y aller. On nous attend pour quatorze heures.

— Là où elle est, ta grand-mère ne sait pas quelle heure il est. »

Elle répond comme une enfant. Elle en est redevenue une, en quelques jours. A soixante-douze ans, elle a pourtant une vie bien accomplie, elle s’est toujours débrouillée seule, avec énergie et courage, mais elle se retrouve soudain démunie, perdue, déboussolée. Sa mère Augustine, telle un phare inébranlable dans la nuit tourmentée, avait toujours brillé au loin, quelque part. Ce temps est désormais révolu. Louise est revenue ce matin dans sa maison d’enfance pour récupérer au fond d’un coffret à bijoux le médaillon en or qu’elle a toujours vu à son cou pour les grandes occasions. D’une certaine manière, son passage dans l’autre vie en est une. L’idée lui est venue cette nuit, tandis qu’elle cherchait vainement le sommeil.

Son sac à main repose sur la commode de l’entrée. Magali tire doucement le bras de sa mère. Il ne faut pas la brusquer, elle est si fragile. Son buste refuse encore de se tourner vers la porte, la perspective d’aller veiller le corps avant la mise en bière lui semble une épreuve insurmontable. Elle a attaché son regard au cadre suspendu au-dessus du bahut en bois ciré et ne semble pas pouvoir s’en arracher. Les lèvres pincées, pleines d’amertume, le visage blême, elle dégage brusquement son bras et s’avance vers la photographie de son frère Pierre, vieillie par les ans, monochrome, protégée par le verre poussiéreux.

L’uniforme noir ressort sur le ciel saturé, presque blanc. Neuf boutons argentés alignés en une parfaite verticale et deux autres sur les poches à hauteur de poitrine dessinent sur le torse plat un crucifix en pointillés. Le ceinturon de cuir luit d’avoir été méticuleusement ciré, de même que les chaussures à lacets. La visière du képi posé légèrement de travers voile en partie la broussaille du sourcil et projette une ombre diagonale jusqu’à l’arête du nez. Comme tous ceux de la famille, il l’a aquilin et un peu long. Les narines en sont cachées, la photo ayant été prise légèrement du dessus. Les yeux creux et dissimulés donnent au sourire un air béat, presque niais. Les lèvres pleines surmontent une discrète fossette creusée au centre du menton. Rasé de frais, droit comme un i, fier de sa tenue, le jeune homme rayonne dans le camaïeu de gris, immortalisé en 1941, puis mis sous verre et accroché là par une mère comblée par la réussite de son fiston. Sur les fourreaux d’épaules, un seul galon brodé, et sur les traits juvéniles, la marque de l’enfant bien éduqué, obéissant, respectueux. Tout un paysage d’innocence et de confiance naïve en l’avenir. Le prestige de la mission.

Le portrait n’a jamais quitté son emplacement, couvé jour après jour par les yeux d’Augustine, souriante et fière d’abord, puis rongée par l’inquiétude à sa disparition deux ans plus tard, et enfin noyée de chagrin, lorsque son corps fut retrouvé broyé au pied d’une falaise. Même si le sentier était suffisamment éloigné du bord du précipice et que le risque de chute à cet endroit était infime, personne ne put contester la seule explication qu’elle était en mesure de tolérer, celle d’un tragique accident. Louise avait alors vingt-quatre ans, et elle n’avait pas eu le courage de proposer à sa mère d’autres versions probables de ce qui était arrivé à son frère. Sa petite Magali avait réclamé son oncle pendant quelques temps, et puis, après quelques années, ce portrait était devenu la seule trace de la courte existence de Pierre. Jusqu’à ce jour, par respect pour le deuil infini de sa mère, Louise avait gardé pour elle les doutes qu’elle nourrissait sur la vie de son frère, réactivés au fur et à mesure du siècle avançant, maintenant près de s’achever, par les enquêtes et les témoignages concernant le rôle de la police française sous le régime de Vichy.

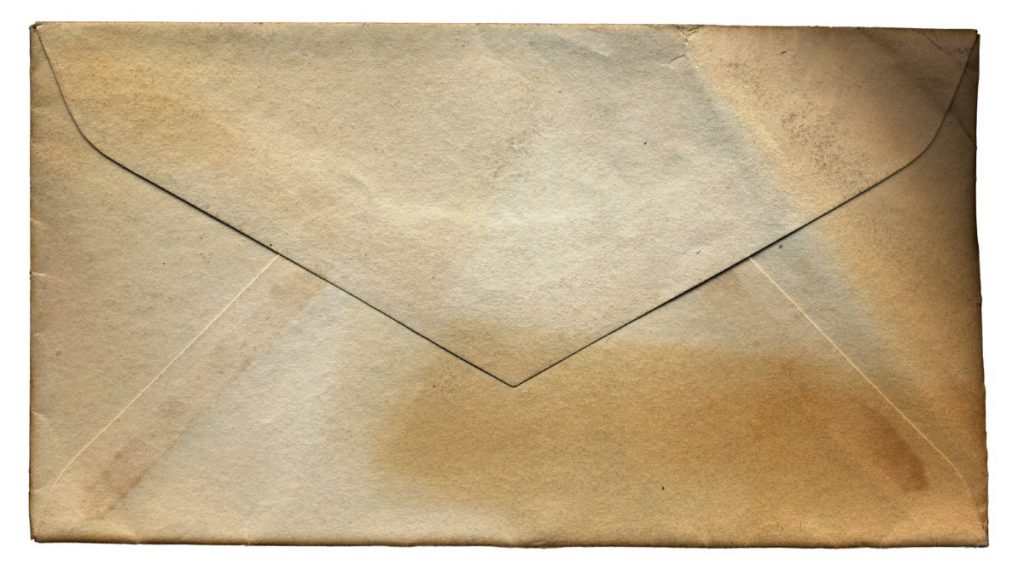

Pourtant, au moment de partir enterrer sa mère, un élan la pousse à se saisir du portrait de son frère, pour le placer à ses côtés lors de cet ultime recueillement en famille. Lorsqu’elle le décroche, elle croit sentir sous ses doigts un renflement lisse à l’arrière du cadre. Elle le retourne et aperçoit, collée là, une enveloppe jaunie sur laquelle elle reconnaît l’écriture de son frère : « Pour maman ». Fébrile, elle la détache délicatement du support et se débarrasse du portrait sur le bahut. Plusieurs minutes passent, en silence. Un temps sans plus aucun sens, où des images se succèdent, des hypothèses se forment, une vie entière défile dans cet instant où le tragique se mêle au drame. Une lettre a été adressée à sa mère par son fils chéri. Elle ne l’a jamais lue, alors que, chaque jour, ses yeux se posaient sur elle sans pouvoir la voir. Et on va l’enterrer aujourd’hui. Augustine ne pourra jamais l’ouvrir. C’est Louise, ce matin, qui a les mains tremblantes, les yeux pleins de larmes, le cœur battant devant l’écrit posthume ; Louise qui ne sait pas ce qu’elle va en faire. Doit-elle la mettre ainsi entre les mains de sa destinataire, à jamais scellée, au fond du caveau familial ? Peut-elle la décacheter ici et maintenant, la lire, découvrir enfin les mots du fils disparu depuis si longtemps ? Elle regarde Magali, qui est restée en retrait derrière elle. Celle-ci retient son souffle devant cet événement qu’elle comprend être d’une gravité extrême dans la vie de sa mère. Elle ne peut pas prendre la décision à sa place. Mais lorsque Louise lui tend l’enveloppe, elle sait ce qu’elle doit faire. En douceur, du plat de son pouce, elle coupe le pli du papier pour l’ouvrir par le haut. Elle saisit la lettre, deux feuillets fins et jaunis, soigneusement pliés en deux, remplis chacun seulement sur le recto d’une écriture serrée, régulière, à l’encre noire délavée.

« Le 8 octobre 1943

Ma chère petite maman,

Je voudrais commencer cette lettre par mille mots d’amour, et pourtant je sais déjà que je vais te briser le cœur. Tu as bien dû te rendre compte, les dernières fois où nous nous sommes vus, que je n’étais plus le fils que tu avais connu. Une immense ombre de chagrin voile mes jours et mes nuits. Je marche dans un abîme de honte, et ma culpabilité ne me laisse aucun répit. Sous couvert de mon uniforme, dont tu es si fière parce qu’il donne à ton fils un statut honorable et qu’il te permet de me garder près de toi, je suis devenu un monstre, maman. Je ne pourrais jamais dire avec des mots les atrocités dont j’ai été capable, et toi, tu ne me croirais pas. Pendant plusieurs mois je me suis convaincu que c’était te rendre hommage que d’obéir aux ordres de mes supérieurs, de remplir les missions que l’on me confiait. Mais je me suis fourvoyé. J’ai envoyé des hommes, des femmes, des enfants à une mort certaine. Maman, je me dois de regarder les choses en face. J’ai tellement honte, je n’ai aucune excuse. J’ai prié le ciel de me donner la force de sortir de cette impasse atroce dans laquelle je me suis engagé. Mais à ce jour, aucun signe de la providence ne me laisse entrevoir le moindre espoir. Ton amour a été ma seule boussole, alors qu’en fait je t’ai trahi comme personne. Je suis indigne des regards admiratifs que tu poses sur moi, je ne peux plus le supporter. J’espère que dans ton cœur de mère tu trouveras la ressource pour tout pardonner, mes actes de vivant et mes choix de mort. Je vais cacher cette lettre pour être sûr que suffisamment de temps aura passé quand tu la trouveras. Elle ravivera sans doute ton chagrin, mais au moins tu auras eu un peu de temps pour faire ton deuil. Tu vois, jusqu’au bout j’aurai louvoyé dans mes dilemmes. Je ne peux pas assumer de t’infliger la honte d’avoir un fils qui s’est donné la mort, mais en même temps je ne peux pas imaginer te quitter sans une explication. Alors je choisis cet entre-deux. Voilà, maman, je vais partir maintenant. Je te serre fort contre moi ma petite maman chérie. Pardonne-moi, je t’en prie.

Ton Pierrot »

Louise se cramponne à l’accoudoir du fauteuil pour ne pas défaillir. Elle s’assoit en tremblant, muette, sidérée. Ce frère méconnu, détesté pour avoir tant manqué à sa mère, se dévoile enfin, cinquante ans trop tard. Pourquoi a-t-il fallu qu’il cache sa lettre justement là, sous ce portrait sacré, qu’Augustine, ô grand jamais, n’avait voulu toucher ? Est-ce qu’il est préférable que sa mère soit morte sans avoir su ? Est-ce que la providence lui a justement fait ce cadeau de l’ignorance et des douces caresses de l’illusion, jusqu’au bout ? Quoi qu’il en soit, les faits sont ceux-là, personne ne peut rien y changer.

Magali est allée chercher un verre d’eau dans la cuisine et le tend à sa mère. Elle met une main sur son épaule, pour lui communiquer sa profonde compassion. Après plusieurs longues minutes de silence, Louise se lève, prend le portrait de son frère, le plaque contre son buste, enlacé de ses avant-bras, et à petits pas se dirige vers la porte. Le soleil qu’elle libère en ouvrant vient réchauffer son visage et lui apporte le réconfort dont elle a besoin pour poursuivre son chemin. Magali la suit, la lettre soigneusement repliée dans son enveloppe, se saisit du sac à main de sa mère, et referme derrière elle en sortant.

©Laura Petit 2023

Toute reproduction ou diffusion, même partielle, est strictement interdite et vous expose à des poursuites.